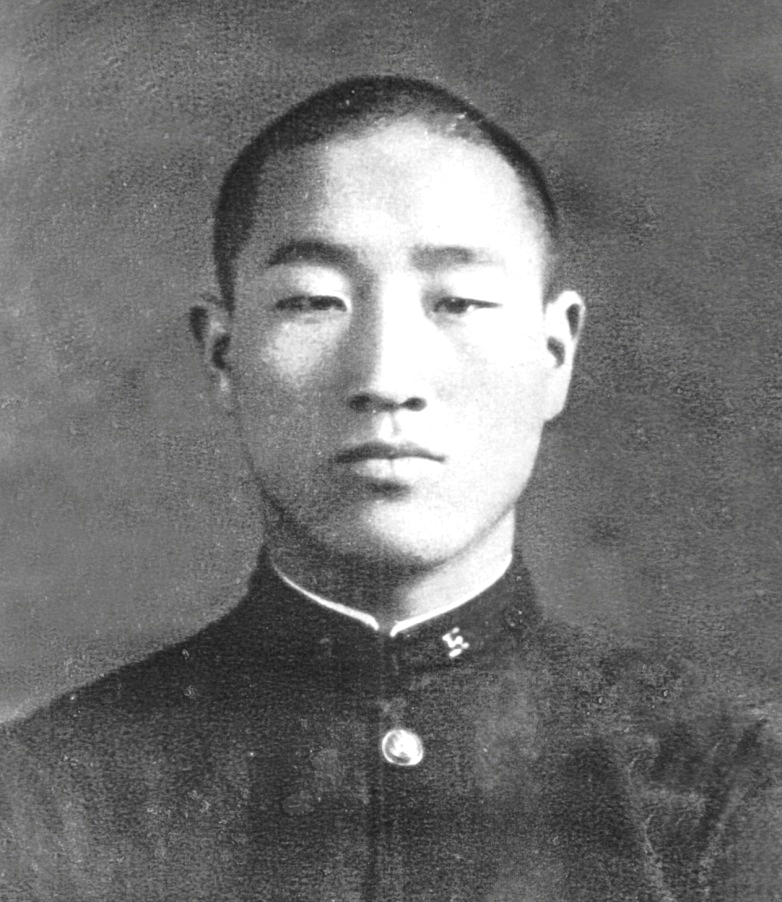

나는 눈이 아주 작습니다. 어찌나 작은지 어머니는 나를 낳으시고는 “우리 아기 눈이 있나 없나?” 하며 일부러 눈을 벌려보셨다고 합니다. 그러자 갓 태어난 내가 눈을 깜빡깜빡해서 “어머나, 우리 아가 눈이 있기는 있구나!” 하며 기뻐하셨답니다. 그렇게 눈이 작았던 탓에 어려서는 ‘오산집 쪼끔눈이’라고 불렸습니다.

그래도 눈이 작아 볼품없다는 얘기는 별로 들어보지 못했습니다. 오히려 관상을 좀 볼 줄 아는 이들은 내 작은 눈에 종교 지도자의 기질이 들어있다고 합니다. 카메라의 조리개도 구멍을 좁힐수록 더 멀리 볼 수 있는 것처럼 종교 지도자는 남보다 멀리 내다보는 선견이 있어야 하는 점에서 그런가 봅니다. 내 코도 별나기는 마찬가지여서 한눈에 봐도 누구 말도 듣지 않을 것 같게 생긴 고집불통 코입니다. 관상이 영 허튼소리만은 아닌 것이, 내가 살아온 날들을 돌아보면 ‘이렇게 살려고 그렇게 생겼나’ 싶습니다. (평화를 사랑하는 세계인으로 p.20)